プリウス開発秘話5 非常事態宣言

先日のトヨタの株主総会の報道を聞き、今から15年前の株主総会直後の出来事を思い起こしました。1996年7月、私は株主総会後を見計らって社内への「非常事態宣言アピール」を企てていました、社内に「このままではプリウスハイブリッド開発が立ち行かない。」とのプロジェクトの実情と今後の立て直しアクションの必要性を伝えようとしたのです。

クレイジー・プロジェクト

1997年12月初めを生産開始とする初代プリウスの開発にトップディシジョンが下りたのが1995年12月中旬でした。21世紀のスタンダードを目指すグローバルカーのスタディとしてスタートした社内コードG21プロジェクト、そのリーダー内山田(現技術担当副社長)の提案に対し、生産開始目標時期を1年以上も早める条件を付けた異例の決定でした。

そして、そのクルマはハイブリッド車とすることも同時に決定しました。ハイブリッド車の研究開発はそれまでもやっていましたが、G21用として選び出し、クルマの走りや燃費ポテンシャルを確かめるための最初の味見用として試作したハイブリッドシステムを載せた試作車がやっとよちよちと動きだした状態でした。また、その選び出したハイブリッドは、量産用どころか、試験研究用としてもトヨタでもまったくやったこともない機構のハイブリッドシステム、当時の同僚部長連の一部からは、成功するはずがない無謀なプロジェクト『クレイジー・プロジェクト』と言われていました。結果としては、その時に選んだシステムが、今のプリウスからレクサスにまで発展した、トヨタ・ハイブリッド・システムです。

車両主査はG21プロジェクトのリーダー内山田がそのまま担当することになり、1996年1月にはG21企画スタッフを増強して量産向けの車両開発がスタートしていきました。

その時点では、トップ方針として、G21の商品化はハイブリッドシステムだけを搭載するハイブリッド専用車にすることは決められていましたが、技術的はもちろん、経営的にも成立するかどうかは不明な状況、量産商品としてのフィージビリティスタディーも、マーケットスタディーもこれからでした。

年が明け1996年1月に入り、車両に搭載されるハイブリシステムの開発体制、組織、陣容をどうするかが、技術担当役員、部長連で喧々諤々、喧嘩腰の議論が戦わされました。決定を下したのは、当時の技術担当副社長からの鶴の一声、「このプロジェクトより優先のプロジェクトがあるなら言ってみろ!」の一言でした。何人かの技術担当役員、さらに設計担当の部長達の多くは成功する見込みは少ないと主張しており、同僚の部長達の間では開発責任者として貧乏籤を誰が引くかとの噂が流れるなか、カリフォルニア州向けのクリーンエンジン開発のリーダーをやっていた私に白羽の矢が立ち、電話で有無をいわせず担当役員から通告されたのが2月中旬のことでした。すぐ、それまでの勤務地である静岡の研究所から豊田市にある本社に出張し、状況のヒアリングを始め、2月29日(木)には単身赴任寮に引っ越しし3月1日(金)にはリーダーとしての勤務に入りました。

プリウスハイブリッド開発プロジェクトチームの直轄スタッフは4名、ここで選んだハイブリッドはこのブログでも何度か紹介した、エンジン発電機とクルマを走らせる電気モーターを独立にもち、エンジン停止させたまま、電気モーター単独でクルマを走らせることができるフル機能をもったハイブリッドでした。このフルハイブリッドでは、発電機やモーターによる電池の充放電やクルマのすべての電気系に電力を供給することになりますので、クルマの走行中はもちろん、停車中も電気で動くすべての部品に電気供給を行うなどエネルギー全体のマネージメントの設計とその取りまとめ役が直轄グループの役割でした。

エンジン、トランスミッション、制御コンピュータとその制御ソフト、ブレーキ、シャシー、ボデー、さらにはハイブリッドトランスミッションに組み込まれるモーター、発電機、それを動かす電気パワーコントロールユニット、さらにハイブリッド電池、ブレーキ、電動パワステなどなど、クルマの走る、曲がる、止るにかかわる構成システムとその部品、さらには電気で動くすべてのシステムと部品の設計スペックを確認し、各設計担当と決めていくこともこのグループの重要な機能です。従来設計組織の中にはないシステム設計企画と調整が役割の臨時チームが実態です。

車両主査とそのスタッフが決めた車両企画にもとづき、共同で性能目標を達成するハイブリッドのスペックを決めていくことが最初のスタッフの作業で、最初の試作車用としてはカローラクラス、1.5lエンジン搭載のハイブリッドスペックが机上計算で求められ、そのスペックで試作が進められていました。その評価を皮切りに、量産用として品質、信頼性も確保し、そのうえで生産することのできるスペックを決めていく作業のまとめ役です。まとめ役と言えば聞こえは良いのですが、スタート時は私を入れてもたった5人、既存の設計部隊の担当外、定義に入れられない項目は担当組織が確定するまでこのグループの担当、さらにドライバーが車に乗り込み、起動スイッチを入れるところから、走り、曲がり、止まり、さらに起動スイッチをオフするところまでの、アプリと称するハイブリッドシステムの起動、故障診断、停止、バックアップ、フェールセーフといった基本制御系、さらに走行制御系の設計まで、共同作業も含まれますが、プログラムのコーディング、デバッギング、さらには車両で発生した原因がわからない不具合の調査もこのスタッフの役割でした。

1996年の2月、3月の段階ではそのスタッフはオフイスの机に席を温める暇は全くなく、テストコース、実験現場、コンピュータールームと飛び回っており、リーダーに指名されたといえども、試作車の試乗や状況報告を求めたり、技術レクチャーを求めることもはばかられる状態でした。ハイブリッドシステムの企画書、説明書など参考資料を手渡され、自分でこのハイブリッドの中身を理解しようと悪戦苦闘する毎日を過ごしました。

5月に入ると、最初とほぼ同じ仕様での試作車の数が増え、さまざまな設計チーム、機能評価チーム、車両評価チームにクルマが配車されるようになり、開発が本格化していきました。この評価車両の増加と同期して、一気にさまざまな不具合が矢継ぎ早に報告されるようになってきました。これも、当然と言えば当然、まだまだ通常の車両開発に入れるフェーズではありませんから、山のような不具合報告がでるのは想定内でした。しかし想定内とはいえ、エンジン軸から発電機やモーター、車輪にトルクを伝えるインプットシャフトがぼきぼきと折れ、電池が煙をだし、テストコースや技術部構内道路のいたるところで試作車が故障停止、走行中にエンジンを止めたり、かけたりするたびに大きなショックを発生し、さらに燃費は従来車の2倍の目標にはほど遠い状況と、致命的とも思える深刻な不具合の報告の連続には、やはり無謀な『クレイジー・プロジェクト』との部長達の言葉が身に染みる状況に思え、このプロジェクトの幕の引き時とそのディシジョンプロセスを頭に浮かべるようになってきました。

このようなこれまでにはないハイブリッド車といえども車両主査が実務の最終責任者であることが、先人が築き上げたトヨタのクルマづくりの根幹をなす車両主査制度です。ハイブリッドリーダーはそのサポート役です。

共有された「危機」

幕の引き時は頭に浮かべ、さらに影響の小さい順番に、やめ時のマイルストーンを置いた裏の開発日程計画は作っておきましたが、車両主査、そのスタッフと多発する不具合の整理を行い、その対策検討体制、組織を作り上げ、右往左往の開発から、緊急事態をお互いに理解しあい、不具合現象ごとに関連部署のスタッフを集め、リーダーを明確にした組織横断のタスクフォース活動を中心に有事の体制で開発を乗り切っていこうと舵をきったのが、冒頭で述べた7月上旬、新役員のハイブリッド担当が公表された株主総会が終わったあとのタイミングでした。そのときに、私が作った緊急事態宣言のアピール文をばらまき、体制変更と、増員にと走り回りました。

大きな不具合の多発にもオタオタとせず、車両からの手も的確にうち、遅れ遅れのスケジュール調整をやってくれる車両主査のディシジョンとリーダシップに何度も助けられる思いをしました。

私はトヨタのエンジニアとして39年、そのすべてを開発設計現場で過ごしました。その間、トヨタにとって有事と感じたのは、60年代後半から70年前半にやってきたアメリカの大気浄化法、通称マスキー規制に対応するクリーンエンジン開発と、それが引き金になり矢次早にやってきた日本の50年、51年、53年排気ガス規制に対応するクリーンエンジン開発だったと思います。このマスキー法対応プロジェクトの開発要員としてエンジン屋のキャリアをスタートさせた私にとっても、トヨタの有事として、技術分野、専門分野を超えたプロジェクト体制を引いた最初がこのマスキー法対応プロジェクトでした。当時のトップからもこの対応に後れをとっては、自動車企業として成長できないとの危機感が伝えられ、臨戦態勢をとり開発に取り組み、大きな技術課題を克服していったことが今の成長に繋がったものと確信しています。ハイブリッド開発にもその経験が生かせたと思っています。

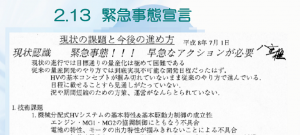

図は、その時に作成して配布した、緊急事態宣言の一部です。

プリウスハイブリッド開発は、このマスキープロジェクトに比べると、公表前ならば止めるとの選択肢もあっただけに、このときほど有事とは言えませんが、トップ・プロジェクト、チャレンジプロジェクトです。やり遂げることができれば、そのインパクトは大きく、また技術開発陣にとっても大きな自信になります。しかし、逆に量産商品として大きな不具合をマーケットで起こせば、トヨタのイメージダウンどころか、21世紀にやり遂げなければいけない環境自動車としてのメニュー「ハイブリッド」に傷をつけることになってしまいます。この1996年7月の状況で、こうならないようにやめ時も意識し、有事として開発を進めるプロジェクトに切り替え、紆余曲折、量産化にたどり着くことができました。

幸いにも、やめる提案は結局しないで済み、マーケットでの不具合でお客様にご迷惑をおかけしましたが、不意打ちの大きな不具合は起こさず、速い品質向上活動で乗り切ることができました。さらに、その後、弛まず続けてきた品質向上、性能向上、原価改善努力もあり、ここまで成長してきたとの感慨を深めています。

常に有事の想定を

もちろん、有事の体制が連続して続けられるわけではありませんが、このような緊急事態、企業としての勝負の時、有事を意識した組織、体制、人材活用、そのマネージ、危機管理は非常に重要です。

一昨年からの、意図せぬ急加速問題は、マットの問題、シャフトの問題の範囲に帰結し、制御系での疑いは晴れましたが、その兆候をキャッチした後の、有事との判断遅れが、ここまでの拡大につながったと銘記すべきと感じました。それでも、その後の以前のトヨタWayに戻る、真摯なアクションが事態の速い沈静化をもたらしたものと思います。

トヨタだけではありませんが、日本の自動車エンジニアの中でも、マスキー対応など、本当の有事の体験者が少なくなり、さらにプリウスハイブリッドのような21世紀の自動車パラダイムチェンジを意識した『クレイジー・プロジェクト』のマネージメント体験者も少なくなり、平時のやり方としてのマニュアル・エンジニアが増加しているように感じられます。

大震災以後、さらに原発事故にたいする政官の動きをみるにつけ、日本には基本的には有事の議論すら置き去りにし、想定外におしとどめてきたように思え、この有事にこそリーダシップを発揮する人材がいなくなっていることに愕然としています。

この災害に一番機能したのが、有事を想定した組織である、自衛隊、警察、消防の方々であったことは明らかで、政官が有事、緊急事態のもとで機能不全を露呈させました。

有事に活躍できる、人材の発掘、長期的にはその育成が急務です。

これは、政官だけではなく、企業も同じ、グローバル競争、そのうえでの資源、環境、技術ナショナリズム勃興など今が有事、企業内でも戦略・ビジョンと現場の知恵を結集できる有事の人材発掘と育成に取り組むことが時代の要請ではないでしょうか?

緊急事態宣言後、どのようにこの事態を乗り切っていったかは、また機会がありましたら、開発秘話としてお伝えしていきたと思っています。